口臭外来

口臭について

口臭の原因は80%が口の中から!

実は、唾液は本来ほぼ無臭。

まずおさえておきたいのは、唾液は本来ほぼ無臭ということです。

唾液の約99.5%は水分が占めており、残りは無機成分(カルシウムやナトリウム、リンなど)や有機成分(ムチンやアミラーゼなど)で構成されています。このように唾液のほとんどは水分なので、本来はニオイがしないのです。

なぜ唾液や口の中が臭くなるの?

唾液が臭くなる原因には、口の中に棲みついている嫌気性菌が大きく関わっています。口の中にいる嫌気性菌は、食べかすや剥がれ落ちた粘膜などに含まれるタンパク質やアミノ酸をエサにして増殖します。

嫌気性菌がタンパク質やアミノ酸を分解するときに揮発性硫黄化合物というニオイ物質が発生するのですが、これが唾液を臭くする原因の一つです。

特に、舌や歯周ポケット(歯と歯茎の間)には食べかすなどが溜まりやすく、嫌気性菌の温床となって悪臭の発生源になります。

自分の口臭が分からないのはなぜ?

「あの人口臭がキツイけど、気付いてないのかな?」と思ったことはありませんか。

口臭のある人が、自身のニオイに無自覚なパターンは珍しくないものです。

なぜ自分の口臭のニオイは感じにくいのか、それは嗅覚の「順応」が関係しています。

ニオイのある食べ物でも、食べていると気にならなくなるように、鼻は同じニオイを嗅いでいるとそのうち「慣れて」しまいます。

口と鼻は繋がっているので、自分の口臭を常に嗅いでいることになります。

鼻が口のニオイに「順応」するので、自分では自分の口臭が分かりにくいのです。もし、自分の口臭が気になるのであれば、前述したセルフチェックや口臭チェッカーなどで客観的に確認してみるのがおすすめです。

それでもよく分からない場合は、家族や正直に指摘してくれそうな友人に聞いてみるのもひとつの手です。

セルフチェック

セルフチェックの方法

唾液の匂いを嗅ぐ

口臭がある人は唾液自体にニオイがあることが多いです。舌の上にティッシュなどを置いて、湿ったティッシュの匂いを嗅いで唾液のニオイをチェックし、臭うようであれば口臭がある可能性が高いでしょう。

舌の色・匂いを確認する

舌の色・状態を確認して、白〜黄色っぽいコケのようなものがついていたら口臭がある可能性が高いです。

このコケのようなものは「舌苔」と呼ばれ、口内の食べカスや粘膜、細菌、などで構成されており、堆積することで口臭の原因になります。

歯磨きの習慣が少ない人、ストレスの溜まっている人、口呼吸の人などは舌苔が溜まりやすい傾向があります。

ビニール袋やコップに

息を吹き込む

自分の口臭が知りたいなら、ビニール袋やコップに息を吹き込んで一旦閉じたあとに、ニオイを嗅いでみましょう。

もし不快なニオイを感じたら、それは口臭の可能性が高いです。

なるべく正確にニオイをチェックするためにも、使用するビニール袋やコップは清潔で無臭のものを使ってください。

デンタルフロスの臭いを嗅ぐ

使用後のデンタルフロスが臭うようであれば口臭の可能性が高いです。

普段からデンタルフロスを使っているのであれば、簡単にチェックできる方法なので一度試してみることをおすすめします。

市販の口臭チェッカーを

使用する

客観的にニオイの度合いを知りたい場合は、市販の口臭チェッカーを利用するという方法があります。

口臭チェッカーは、息を吹き込むことで口臭の原因物質である「揮発性硫黄化合物」を測定し、ニオイの度合いを数値化・表示してくれます。

家電量販店やドラッグストアで購入できるので、自分の口臭をチェックしたい人は試してみると良いでしょう。

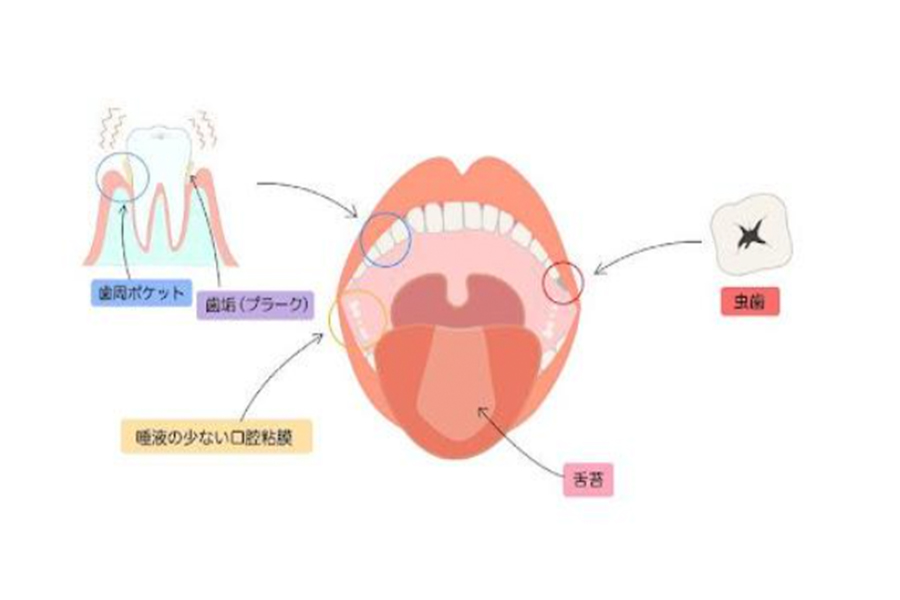

口臭を引き起こす要因はさまざまですが、実は80%以上が口の中に原因があると考えられます。

内臓の病気、鼻や喉の疾患が関わっていることもありますが、割合としては少なく他に症状がないのなら、基本的には口自体からのニオイと考えて良いでしょう。

揮発性硫黄化合物について

そもそも人間の口内にはたくさんのニオイ物質が存在しており、その中でも「揮発性硫黄化合物」の濃度が高まると口臭を感じやすくなります。

揮発性硫黄化合物に分類される主な成分は「硫化水素」「メチルメルカプタン」「ジメチルサルファイド」の3つであり、それぞれが強烈なニオイを持っているのです。

これらの揮発性硫黄化合物を作り出しているのは、口内に存在する悪玉菌である嫌気性菌(生育に酸素を必要としない菌)です。

嫌気性菌が口の中のタンパク質を分解・腐敗させることで、揮発性硫黄化合物であるニオイの元が発生します。

とくに嫌気性菌は以下の場所で増殖しやすく、これらの部位に汚れが溜まることで、口臭がより強くなるのです。

嫌気性菌が増殖

しやすいところ

歯垢(プラーク)

歯垢は、歯についた細菌が繁殖したものです。

細菌が揮発性硫黄化合物を発するため強いニオイがします。

虫歯の穴に溜まった食べかすが発酵して口臭の原因になります。

悪化した虫歯は歯の神経が死んで強烈なニオイを発します。

歯周ポケット

食べかすや剥がれ落ちた粘膜などを嫌気性菌が分解することで揮発性硫黄化合物が発生します。

進行すると膿の混じったようなニオイがします。

舌苔

舌苔は舌についた細菌の塊や食べかすなどが含まれたものです。

嫌気性菌に分解されることで、ニオイの原因物質である揮発性硫黄化合物を発します。

歯石

歯石は、歯に付着した「歯垢」が、唾液に含まれるカルシウムやリン酸と結合して石灰化したものです。

歯垢に含まれる細菌が揮発性硫黄化合物を発するため、強いニオイを生じます。

放置すると歯周病の原因となります。

唾液が少ない口腔粘膜

中でも、虫歯や歯周病で広がった歯周ポケットのエリアは嫌気性菌の密度が高く、そのため虫歯の人や、歯周病のある人の口臭は臭くなりやすいといえます。

また、緊張やストレスで唾液が少なくなっている口も嫌気性菌が増殖しやすくなります。

そのため、口臭を抑えるには「口の中に善玉菌を増やして清潔に保つこと」と「唾液量を増やすこと」が重要な対策となるでしょう。

【口臭対策】唾液量を

増やす習慣

口臭対策のもうひとつの柱として、口内の唾液量を増やすことが有効です。

ここでは、自分でできる唾液量を増やすための習慣を紹介していきます。

口の渇きや口臭が気になる、という人はぜひ試してみてください。

唾液量を増やす習慣

唾液腺マッサージをする

唾液腺をマッサージによって刺激すれば、唾液量を増やすことができます。

おすすめの唾液腺マッサージは以下の通りです。

舌下(ぜっか)腺マッサージ

両手の親指で顎の真下から上に10回程度押します。

このとき、舌の裏を上部に押し上げるように意識しましょう。

顎下(がくか)腺マッサージ

耳の下から顎までのラインを、5箇所くらいに分けて親指で押す。

耳下(じか)腺マッサージ

耳たぶの下、奥歯のあたりを、円を描くように4本の指でマッサージします。

くるくると頬を回すように、10回程度行うと良いでしょう。

口の渇きが気になったとき、あるいは緊張で唾液が出ないときは、ぜひこれらのマッサージを試してみてください。

鼻呼吸を意識する

口呼吸は口が乾いてしまう一因です。

唾液量を増やしたいなら、普段から鼻呼吸を意識することをおすすめします。

鼻呼吸をすることで口が乾きづらくなり、口内細菌が増殖するのを防ぐことができます。

よく噛んで食べる

唾液量を増やすには、よく噛んで食べることが大切です。

しっかり咀嚼することで唾液量が増え、口内の乾燥を防ぐことができます。

ガムを噛むのもドライマウス予防におすすめです。

こまめに水分補給をする

口の渇きが気になるときは、こまめに水分補給をしましょう。

唾液量が少ない人は、体内の水分量も少なくなっている可能性が高いです。

意識的に水分を摂ることで、口腔内も潤うためニオイ予防につながります。

ただし、カフェインの入った飲み物やお酒には利尿作用があるため、飲むとかえって水分が奪われてしまいます。

水分補給には「水」を飲むようにしましょう。

唾液量を減らす嗜好品をやめる

毎日の嗜好品が唾液量を減らしている可能性もあります。

タバコに含まれるニコチンやタールは、血流を低下させ唾液の分泌にも影響を及ぼします。

そのため喫煙者は口が渇きやすく、口臭もきつくなりがちです。

また、継続的な喫煙は歯周病や脳卒中、心筋梗塞といった深刻な病気を引き起こす可能性もあります。

口臭予防だけでなく、末永く健康でいるためにも喫煙習慣を見直すことが大切です。