小児歯科

当院の小児歯科の特徴

当院は小児の方を親御さんが連れて来やすいように、ベビーカーで診療室まで入れるバリアフリー設計や、待合室のキッズルームの設置、パウダールーム内のおむつ台の設置に力を入れています。

また、院内からは電車が見えたり、子どもに飽きさせない作りを目指しています。

歯医者さんが好きになってもらえるように、治療が上手にできたらお子様が、ご褒美のおもちゃを選べます。

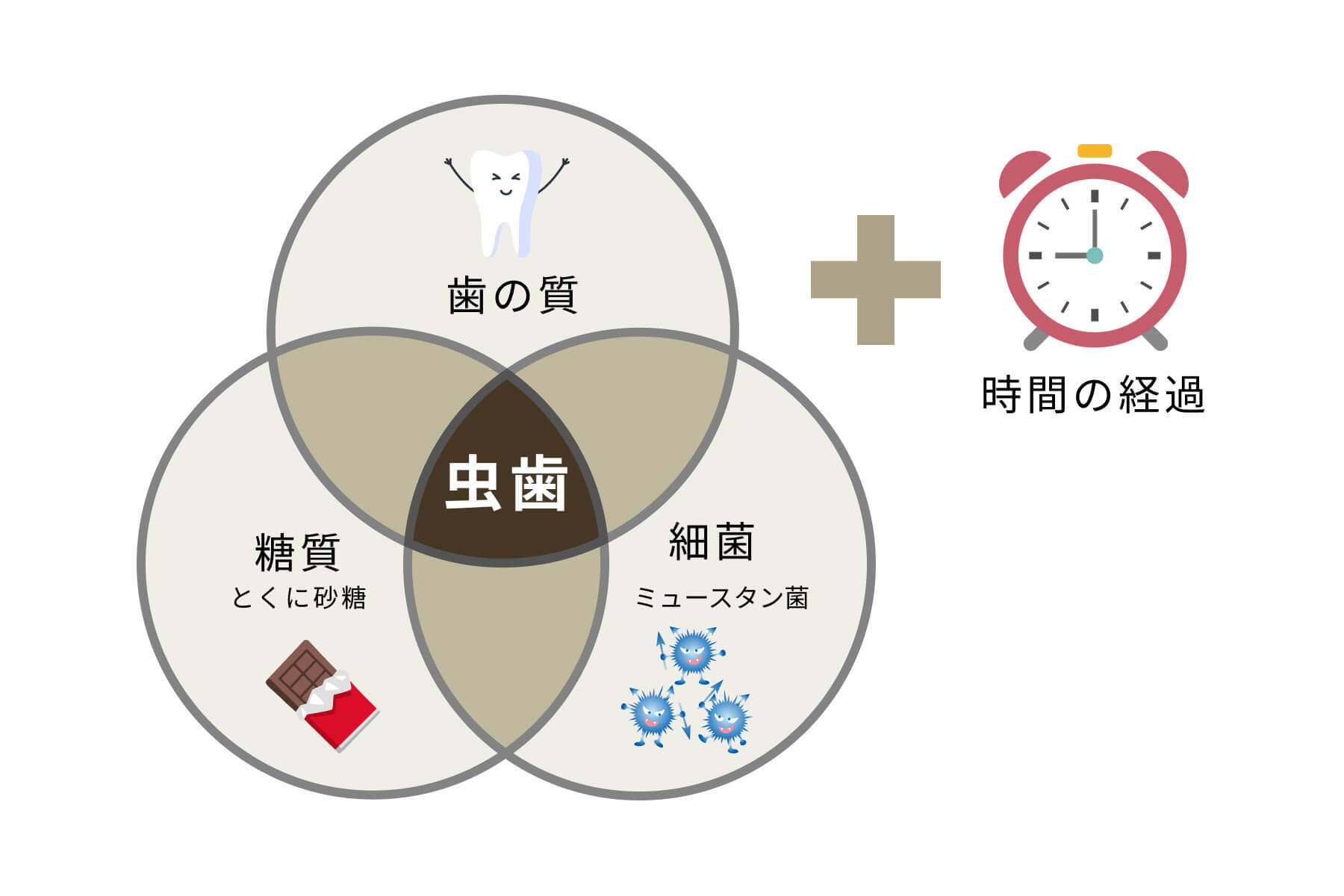

子どもの虫歯について

子どもが虫歯になる原因とは

赤ちゃんは虫歯の原因菌を持たずに生まれてくると言われています。

それなのに子どもが虫歯になってしまうのは、ママやパパが持つ虫歯菌がなんらかのかたちで赤ちゃんにうつってしまうことが原因と考えられています。

でも、赤ちゃんにキスをしたり、ママが使ったスプーンを赤ちゃんがつい口に、ということを避けて生活するのはむずかしいこと。大人から子どもへ虫歯菌をうつさないためには、大人の口の中の虫歯菌を減らすことが大事なのです。

ママやパパも普段からプラーク(歯垢)コントロールをすべく、丁寧に歯磨きをすることを忘れずに。特に虫歯になりやすい妊娠中から気を配って、虫歯になってしまった場合は、歯科医に相談しながら安定期に治療しておきましょう。

虫歯にならない為に

気をつけるポイント

- 歯磨きにより歯垢を除去する(特に寝る前の歯磨きが重要です)

- 間食回数や間隔、食事の仕方や噛む回数に気をつける

- 間食の内容(チョコレートやキャラメル)、飲料水に気をつける

- フッ素を使用する

- 定期的に歯科医院で検診とメンテナンスを受ける

- お父様やお母様の口の中の環境を整える

- 虫歯の予防法

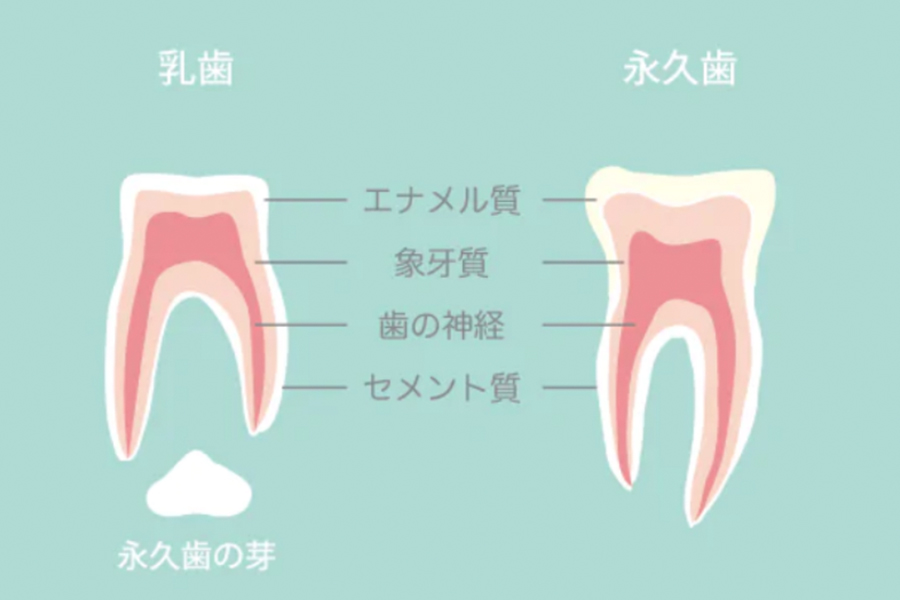

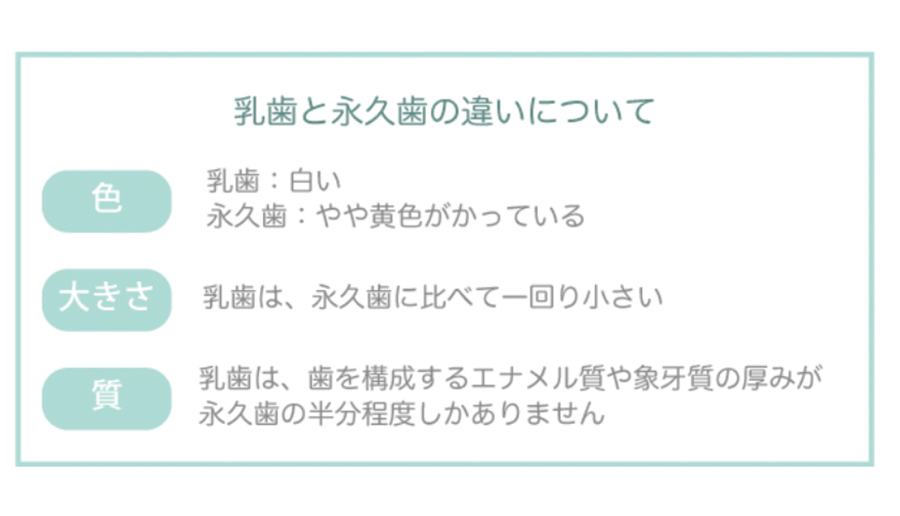

乳歯と永久歯の特徴の違いについて

これにより、歯の表面はまだ成熟しておらず、むし歯菌が付着しやすくなる可能性があります。

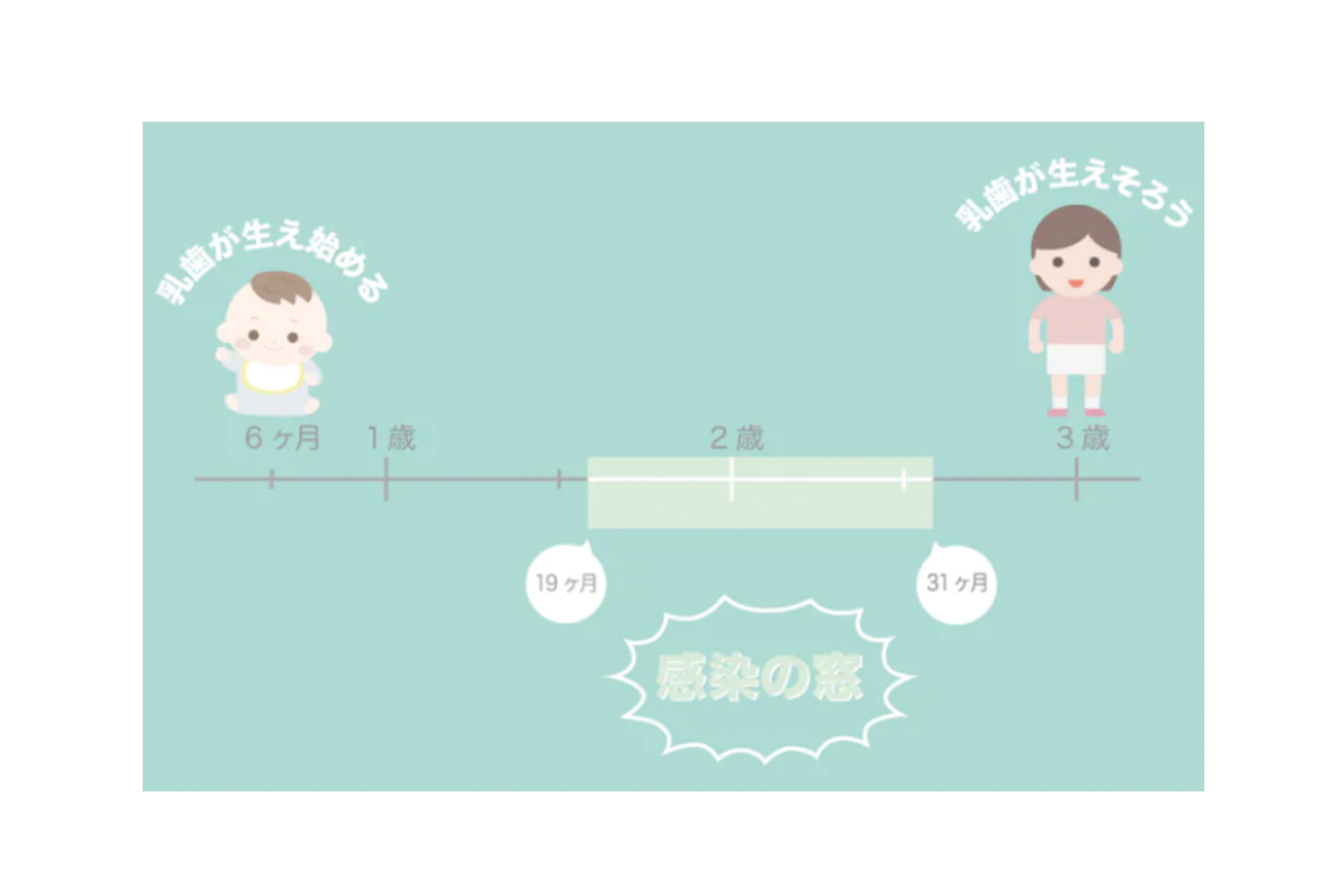

「感染の窓」について

「感染の窓」とは

「感染の窓」とは、特定の時期にむし歯菌に感染する可能性が高まる期間のことを指します。子どもの乳歯における「感染の窓」とは、乳歯の奥歯(臼歯)が生えそろってくる、約19か月から31か月(1歳7か月から2歳7か月)の間を指します。

「感染の窓」におけるむし歯リスク

歯の発育と歯質

乳歯の奥歯が生えそろう時期には、歯の発育が進み、歯質が完全に形成されていない状態(乳歯は永久歯と比べて歯質が脆弱)です。

虫歯になりやすい歯とは

前歯より奥歯

虫歯になりやすいのは奥歯です。奥歯は食べ物をすりつぶすために、表面が凸凹とした形状をしています。そのため凹凸部分に食べかすが残ったり磨き残しが起きたりしがちなためです。

また前歯に比べて細かな部分に歯ブラシが届きにくいことも原因のひとつとなります。以上の2つの理由から、前歯よりも奥歯の方が虫歯になりやすい歯です。

上顎の前歯

上顎の前歯も虫歯になりやすい傾向があります。前歯は虫歯発生率が低いものの、上顎の歯は唾液が付着しにくい部分なので虫歯になりやすい歯です。唾液の分泌腺は下顎にあるため、上顎の歯は唾液が不足しやすくなります。

また上顎の前歯の唇側は、外気に触れるので乾燥する部分です。

唾液には口内を浄化したり、pHを整えたり、乾燥を防いだりする働きがあります。そして虫歯や口臭を防ぐために役立っているため、唾液が付着しにくい上顎の前歯は虫歯に注意が必要です。

奥歯は上の内側と下の外側

奥歯の中でも、特に虫歯になりやすいのは上の内側と下の外側です。理由はやはり唾液の流れにあります。

上の奥歯の外側は、耳下腺と呼ばれる唾液の分泌腺があるため唾液が流れやすい場所です。しかし内側にはあまり流れません。そして下の奥歯は舌がある内側のほうに唾液が流れやすく、外側には流れにくくなります。そのため上の内側と下の外側は虫歯になりやすい場所です。

大人より子どもの歯

子どもの歯は全般的に虫歯になりやすいと言われています。詳しい理由は後述しますが、大人よりも歯が弱いことが第一の理由です。卒乳時期が遅かったり、哺乳瓶でジュースを与えたりすると乳歯でも虫歯になります。

実際に子どものころは虫歯治療を頻繁にしたけれど、大人になったら虫歯にならなくなったと感じる方もいるでしょう。子どもの歯は虫歯になりやすい歯です。

大人より子どもの歯が

虫歯になりやすい理由

大人と子どもでは、虫歯になりやすい歯が異なります。

子どもの歯は大人の歯と比べて歯のエナメル質が薄く、歯の質が柔らかいため、虫歯になりやすいとされています。また、子どもは歯磨きの技術が未熟で、歯磨きの習慣が定着していないことも、虫歯になりやすい理由のひとつです。

特に虫歯になりやすいとされているのは、6歳臼歯(第一大臼歯)です。6歳臼歯は、乳歯から永久歯への交換期に生え変わる歯で、歯列の中でも一番奥に位置しています。

そのため歯ブラシの届きにくい場所であることが、虫歯になりやすい理由とされています。

また、6歳臼歯には深い溝があり、そこに食べカスや細菌がたまりやすく、歯磨きで十分に取り除くことが難しいという問題もあります。さらに、永久歯になってからも長い期間使われるため、虫歯になりやすい歯として知られています。

虫歯になりやすい6歳臼歯を予防するには、歯磨きの習慣を身につけることが重要です。特に、奥の部分をしっかりと磨きましょう。

また、シーラントと呼ばれる保護膜を歯に塗ることで、溝にたまった食べカスや細菌の侵入を防ぐことができます。歯医者さんに相談して、適切な予防方法を実践することが虫歯予防につながります。

子どもの虫歯予防

歯医者で行うケア

フッ素

濃度の高いフッ素を3〜6ヶ月ごとに塗布することによって虫歯予防になります。

シーラント

虫歯は歯の溝からできることが多いので、虫歯になりやすい部分の溝をあらかじめ埋めて虫歯を予防しようという考えの治療です。

特に生えたての歯に非常に効果的です。

定期検診による早期発見

&早期治療

当院では、お子さまが通いやすい環境を整え、虫歯の早期発見と治療に努めています。定期検診を通じて、健康な歯を長く保つサポートをいたします。

プロフェッショナルケア

機械による清掃で、プラークコントロールを行います。

当院で行うフッ素ケア

使用方法

フッ素濃度9000ppmと歯科医院でしか扱えない濃度のフッ素を塗布します。

自宅で行うケア

- 正しい歯磨き

- デンタルフロスの活用

- フッ素を使った予防法

- 砂糖を含む飲食物の頻度や回数

正しい歯磨き

使用方法

1.年齢に応じた適切な量を歯ブラシにのせる。

2.歯全体に塗布するように、約30秒間ブラッシング。

3.ブラッシング後、軽く吐き出し、洗口は一回だけ。

砂糖を含む飲食物の摂取回数・摂取頻度を抑える

砂糖を含む飲食物を摂る回数や頻度を減らすことで、虫歯のリスクを大きく軽減できます。飲食のタイミングや内容を見直すことで、虫歯予防につながります。

フッ素について

子どもが虫歯になりにくくなるように、フッ素を塗った方がいいと聞いたことはありませんか?

しかし、

- 本当にフッ素は虫歯予防に有効なの?

- いつから塗れるの?

- メリットやデメリットは?

など知らないこともあると思います。

ここではフッ素の虫歯予防の有効性について説明していきたいと思います。

フッ素の役割

フッ素には3つの大きな役割があります。

①虫歯になりかけた初期の歯を元に戻す作用がある

食事をすると酸によって歯に含まれるカルシウムやリンなどのミネラルが溶けだします。しかし通常の場合は、唾液が働いて溶けだした成分を元に戻します。この働きを再石灰化といいます。この歯の再石灰化を助けるのがフッ素です。

唾液中にフッ素イオンが存在していると溶けだしたカルシウムがより多くエナメル質に再吸収されます。フッ素は再石灰化を促進し、歯の修復を促します。これによりでき始めの初期虫歯を修復して、健康な歯を保ってくれます。

②虫歯菌が出す酸の生成を抑制する

フッ素は虫歯菌の活動を抑制する働きも持っています。

フッ素は虫歯菌の出す酸の量を抑えることができるため、酸により歯が溶かされることがなくなり、虫歯を予防することができます。

③虫歯になりにくい、強い歯の質になる

歯の再石灰化にあたり、フッ素は歯の表面のエナメル質の成分と結びついてフルオロアパタイトという、虫歯菌の酸に対して非常に強い構造になります。

この働きによりミネラルが溶けだしにくく、虫歯になりにくい強い歯になります。

フッ素を塗布するタイミング

フッ素は生えたばかりの歯に塗布するのが、最も効果的です。乳歯でも永久歯でも生えてすぐの歯はフッ素を多く取り込みやすいので、この時期に塗布しておくとそれだけ丈夫な歯になります。

0~2歳は、上の前歯の歯と歯の間、歯のつけ根の部分、3歳以降は、奥歯の溝、奥歯の歯と歯の間が虫歯になりやすいです。下の乳歯が生え始めたら定期的に歯医者に通うようにして、上下前歯が生えてきたらフッ素塗布できると良いでしょう。

フッ素塗布のリスク

フッ素は虫歯予防に高い作用があるとされる反面、人体に悪影響があるとの意見もネット等で目にすることがあります。そのためいざ我が子のこととなると、その使用をためらうことがあるかもしれません。

私たちが虫歯予防で使うフッ素は、猛毒である元素記号「F」(フッ素)単体ではなく、安全な化合物である「フッ化物」です。斑状歯の原因になるような水道水への添加も行われておりません。現在販売されているほとんどの歯磨剤には、フッ化物が添加されています。歯磨剤の成分表に「モノフロオロリン酸ナトリウム」「フッ化ナトリウム」と記載のあるものを選ぶようにしましょう。

もともと自然界に多く存在するもので、お茶にも含まれています。フッ素のデメリットに対して、神経質になる必要はなく、歯科医師・歯科衛生士のもと、用法・用量を守って、正しい使い方をすれば悪影響を及ぼすことはありません。

フッ素で虫歯予防を行う方法

フッ素で虫歯予防を行う方法としては、毎日ご家庭で使用できる歯磨剤、洗口液、ジェル、スプレーなどがあります。いずれも濃度が低いため、虫歯予防効果は10-20%と低いです。それに対して、歯科医院での濃度の高い定期的なフッ素塗布の予防効果は40-50%になります。

歯科医院で定期的に濃度の濃いフッ素塗布、ご家庭では毎日使用できる濃度の低い歯磨剤、洗口液とフッ素を上手く併用するとよいでしょう。あとつい忘れがちになりますが、フッ素を塗ったから虫歯にならないわけではありません。

あくまで予防ですので、毎日の歯磨きと正しい食生活が大事です。フッ素は子どもからお年寄りの方まで、全年齢の方に安心して応用することができます。フッ素の高い虫歯予防を効果的に活用するために、3-4ヶ月に一度は歯科医院でフッ素塗布できるといいでしょう。

何かわからないことや疑問に思ったことがあれば、当院の歯科医師、歯科衛生士にお問い合わせください。

乳歯の虫歯について

乳歯の虫歯は永久歯に影響するの?生え変わるからといって、放置は危険!!

乳歯の虫歯は永久歯に

影響する理由

乳歯は脆い

乳歯は弱く、一度虫歯になるととても進行が早く、見つかったときにはかなり大きくなっていることが多いです

細菌の数と種類

口の中の菌の種類や数は3歳で確定すると言われています。その後この細菌数を減らすことはなかなかできません。

もし乳歯の虫歯を放置してしまうと虫歯の原因菌(ミュータンス菌)を沢山増やしてしまいます。すると永久歯に生え変わった後も、虫歯になりやすい環境が出来上がってしまいます。

歯並びに影響

虫歯が大きくなり、早期に喪失してしまうと、永久歯が生え変わる隙間に隣の歯が倒れてきてしまったりして、上手く永久歯に交換することができず、歯並びに影響を起こします。

虫歯は何歳からなるのか

実際に虫歯になるのは、生え始めてから約6ヶ月後と言われていますが、虫歯の原因は生えた直後から影響を受けます。

赤ちゃんの歯について

赤ちゃんの歯が生える時期

平均的に6〜9ヶ月ですが、産まれた時点で生えていることや、2歳頃まで生えてこないケースも稀にあります。

赤ちゃんの歯磨きについて

歯磨きを始める時期

歯磨きは歯がはえる前から準備!

お口の中は敏感です。歯がはえる前からお口の中を指で優しくタッチすると、歯磨きを嫌がりにくくなります。歯が生えてきたらぬれたガーゼで歯の表面を拭いてプラークをとり、慣れてきたら歯ブラシを始めましょう。

オススメアイテム

0歳オススメアイテム

お口の中は敏感です。歯がはえる前からマーサージをするイメージでお口の中をお掃除する練習をしてあげましょう。

Wakodoは離乳食でも有名なメーカーなので、お口に入れても安心です。

6ヶ月頃から(歯が生え始める頃)

この時期はお口の中がムズムズします。

物を噛みたくなる時期なので、歯固め+歯ブラシの練習に最適です。

歯ブラシだと、カミカミ時期の子は、毛先が開いてすぐにダメになってしまうので、シリコーン製の柔らかい素材で長持ちします。歯ブラシは、お子さまが口に入れた際に喉を傷つけないよう工夫された安全設計になっています。

乳歯列期

歯が生えたらお母さんの仕上げ磨きのお勧め歯ブラシはこちらです。一人で磨けるようになってからもお勧めです。

歯磨きを嫌がらせないコツ

- 歯が生え始める前から、ガーゼを指に巻き、口の中のマッサージをし、指を入れる練習をする

- パパやママが楽しそうに歯を磨く

- おもちゃの人形を使って、遊びの一部として歯磨きを行う

- 歯磨きの絵本などを使って歯磨きに興味を持たせる

- 好きな色やキャラクターの歯ブラシを選んでもらう

- 今日はどっちの歯ブラシで磨く?などと聞いてあげて、選択肢を与えてあげる

小児の歯の外傷について

小児の歯の外傷は、身体の他の部位と比べて発生頻度が高く、また事後の影響も残りやすいものです。受傷時は歯の破折や歯肉から出血など伴うため、子どもも保護者も気が動転しがちですが、適切な応急処置や症状に応じた対処が必要となります。早めの対応が治療の予後に影響するため、痛みなどの症状がない場合でも、歯科医院で診察を受けることをお勧めします。

症状が軽い場合でも、その後しばらくしてから歯が変色したり、歯肉が腫れてくることがあります。また、乳歯の場合は後から生えてくる永久歯に影響を与えることがありますので、生え替わりまで定期的にチェックして、受傷した歯の状態と次の永久歯の生え方を長期観察していく必要があります。

応急処置の基本

吐き気やめまいがみられる

(頭部の外傷が疑われる場合)

頭痛や吐き気、めまい、嘔吐などがみられる場合は、子どもの意識状態や反応を確認して、歯科治療の前に医科の専門診療科(脳外科など)を受診することを勧めます。

歯肉から出血している、歯がグラグラしている、位置がずれた

まず止血を行います。うがいや濡らしたガーゼで出血部位をきれいにしてから、清潔なガーゼなどで出血部位を押さえて止血を図ります。歯肉が切れていたり、歯根が折れたり、歯の位置がずれていることも多いので、早めに歯医者さんを受診しましょう。

歯が欠けた

欠け方が軽度の場合は様子をみてから歯科受診してもかまいませんが、大きく欠けた場合は神経(歯髄)まで達していることが多く、放置すると痛みが出たり、神経が死んでしまいますので、早急に歯医者さんを受診しましょう。

歯が抜け落ちた(歯の脱落)

歯が抜け落ちた場合、条件がよければ歯を元の位置に植え直す(再植)ことができます。一般的に、歯の組織が生きている短時間のうちに再植すると予後が良好といわれています。

できれば受傷後30分以内に処置することが望ましいため、脱落した歯を「歯の保存液」か「牛乳」につけるか、ラップなどに包んで、できるだけ早く歯医者さん受診をしましょう。

小児の歯の外傷について

よくある質問

Q. 歯をぶつけて痛い時は

どうすればいいですか?

A. まず、その歯を安静にすることが大切ですが、症状によっては歯科医院で固定することや抜歯が必要になる場合もあります。

固い物をかまないようにしたり、刺激を与えないようにすると同時に、なるべく早く歯科医院を受診し、よく診査してもらうことが必要です。

Q. 歯をぶつけて唇から血が出た時は、

歯医者さんに行ったほうがいいですか?

A. できるだけ早く歯科医院を受診しましょう。傷が浅ければ、消毒だけでよく、腫れもあまりありませんが、傷が深い時は、傷口から感染して化膿したりすることもあります。

また、歯をぶつけているので、現在歯に痛みはなくても後々に症状が出てくる可能性があります。出血箇所から唇の傷だけのように見えることもありますが。

歯をぶつけていると歯にも何か影響がある場合があります(かけたり、ヒビが入っているなど)。エックス線写真での確認が必要な場合もあります。正確な診断による適切な処置を受けるようにしましょう。

Q. 歯が抜けた時は何を食べればいいですか?また歯ブラシはどうすればいいですか?

A. 歯が抜けた当日は、極端に固いもの、すっぱい、しょっぱいなどの刺激の強い飲食物をさければ、あとは普通の食事でいいでしょう。

歯磨きは抜けた場所に毛先が当たらないように注意しましょう。軽くうがいでかまいません、抜けた場所(歯科で抜いた時も一緒です)に歯ブラシをあてると出血しますし、血が気になって何回もうがいをすると、さらに止まらなくなります。当日は、その部分に刺激がないように安静にしてください(舌や指で触らない)。

出血したときはきれいなガーゼをたたんで、歯が抜けた所にあてて5~10分ほど咬んでいると止まります。歯の根の一部などが残っていると、出血や痛みが続くことがあります。その場合は歯科医院にて診てもらいましょう。